今から10年前の2009年、当時大学生だった私の物欲を強烈に刺激したPCがあった。

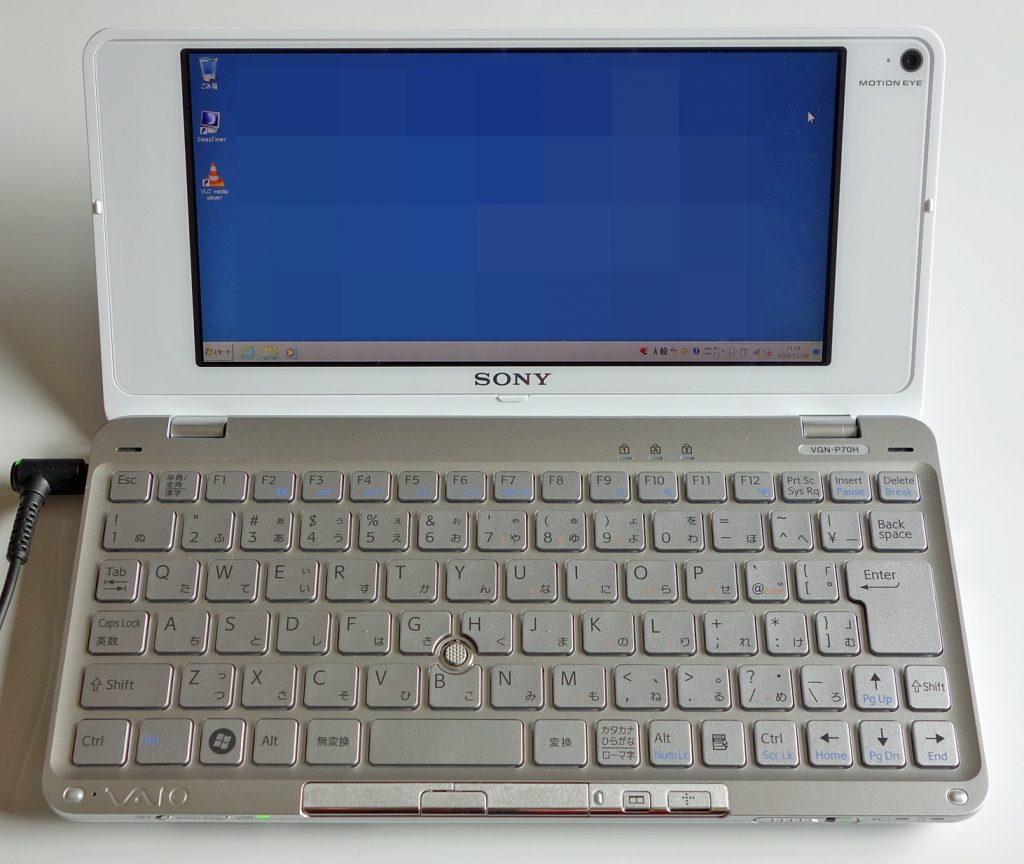

記事のタイトル通り、SONYのVAIO、Type Pである。

当時はASUSのEee PCをはじめとして、ネットブックと呼ばれる低価格の小型PCが流行っていたが、価格相応の低スペックなものが多かった。特に画面解像度は1024×600といったXGAにも満たない低解像度のものばかりで、おもちゃとして遊ぶならまだしも実用的に使うにはちょっと…というものばかり。

そこそこ高性能なモバイルPC(VAIO Type SZ)を使用していた私は全く興味を持っていなかったのだが、このType Pには以下の点で非常に興味をひかれた。

- 他のネットブックとは一線を画す、スリムで 細部まで洗練されたデザイン

- 8インチで1600×768という当時としては変態的な高解像度ディスプレイ

- スタンダードな配列でタッチタイピングに支障のないキーボード

- 稼働部品の少ない(=故障率の減る)ファンレス設計

ただ、発売当初はまだWindows 7もリリースされておらず、搭載されていたOSはWindows Vista。当時のレビュー記事でもVistaは荷が重いという意見をちらほら見かけたことで、すぐに購入することはなかった。

その後、Windows 7のリリースからほどなくしてOSを刷新したマイナーチェンジモデルが発表され、しばらく購入しようかどうしようか迷った挙句結局購入。ネットブックとして考えれば、かなり高価な買い物だったと思う。

VAIO OwnerMadeモデルで、ベースの構成からストレージをSSD 64GB、CPUをAtom Z530(1.6GHz)に変更したものを購入した記憶がある。

購入後はほとんど毎日これを持ち運んで大学に通っていた。持ち運びのしやすさは言うまでもなく、まるで電子辞書みたいな感覚だった。

スペックの観点では発売当初から決して評価は高くなかったと思うが、SSDのおかげか、CPU増強の効果か、普通に使う分にはそれほど不満は感じなかった。

ただ、 当時研究していた画像処理系のプログラムを書いたりするには画面の小ささがネックになり、徐々に利用頻度が下がっていく。自宅でハイパワーのデスクトップPCを使うことが多くなったこともあり、大学卒業前後には売却してしまった。

あれから10年。

その間にSONYはPC事業から撤退しVAIO株式会社が誕生したが、やや法人向けに注力している印象もあり、Type Pのような攻めたPCを作るような気配はない。

そもそもこういうモバイル用途ではタブレットやスマートフォンが主流になってしまい、一部の中国メーカーなどがクラウドファンディングで似たようなコンセプトの商品をいくつか発売しているのみ。

そういう中で、現在までにType Pほどの完成度を持つものは、いまだ出現していないと思っている。特筆すべきなのはキーボードの完成度。プレーンな日本語配列のキーボードが違和感なく乗っているものなんて、皆無ではないだろうか。

そんなことを考えているうちに、どうしてもまたこの機械を使いたくなってしまった。

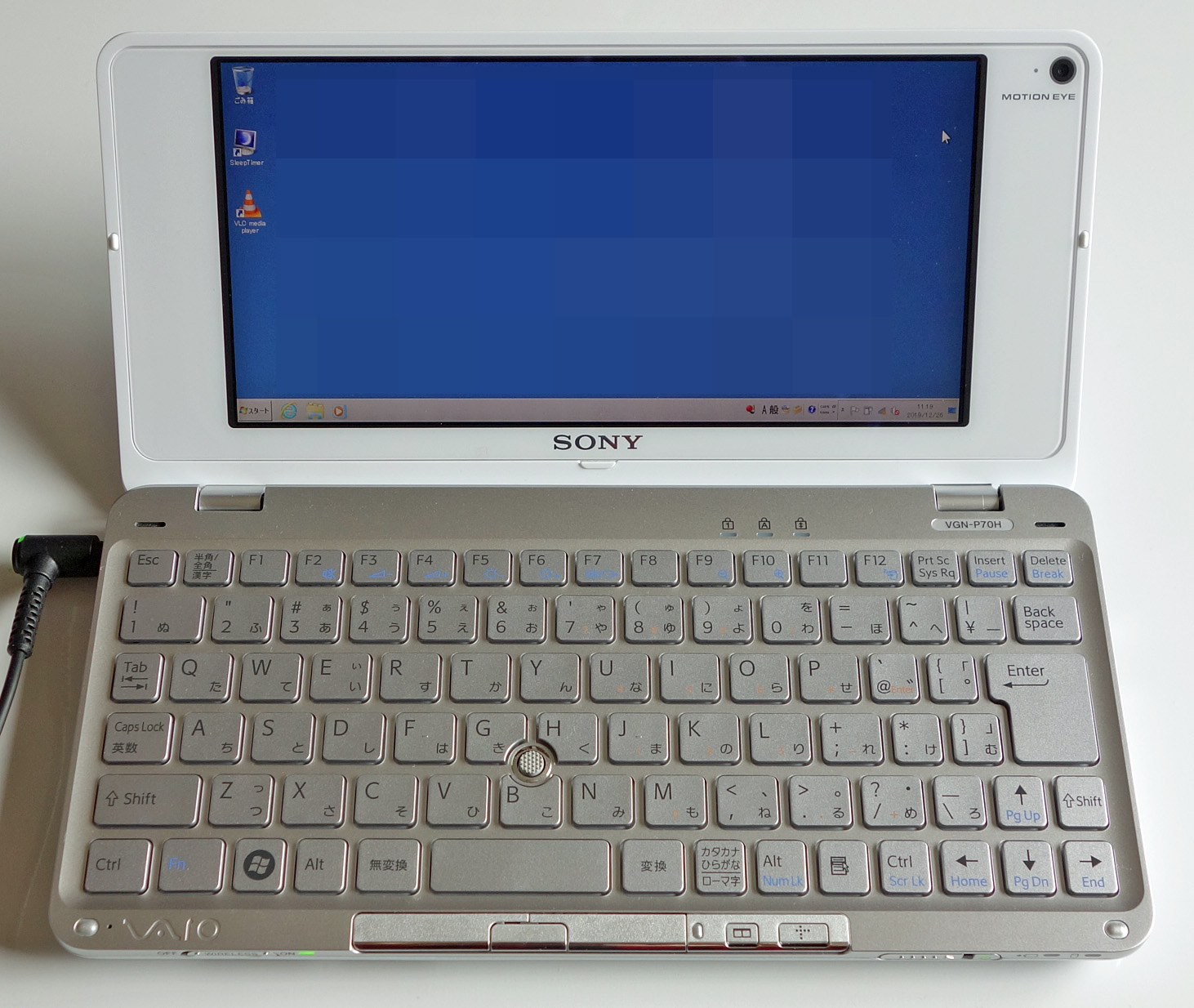

入手したのはType Pとしては最初期のVGN-P70H。いわゆる店頭販売モデル。

外観について

天板と底面。特に底面は、通気用の穴やねじが露出することもなく、バッテリーが装着されているのみ。デザインも左右対称で美しい。WindowsのCOAラベルなどはすべてバッテリーの下に隠れるように張られている。

左側面には電源端子とヘッドフォン出力。先に書いたように、Type Pはファンレスだが、最低限の通気を確保するためにスリットが設けられている。

右側面には専用の外部接続端子がある。そしてUSB2.0ポートが左右に1つずつ。

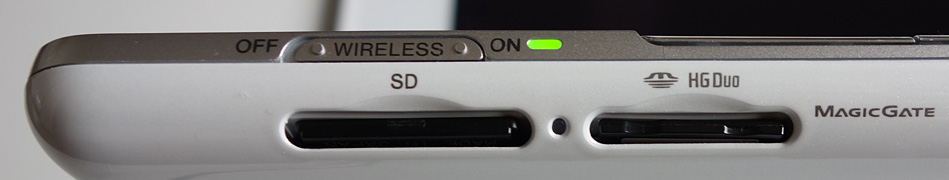

手前には無線LANのON/OFFスイッチと、SDカードスロット。そして昨今ではあまり見かけないメモリースティックDuoスロットも装備。

私が地味に気に入っているのが、電源のスライドスイッチ。単なる押しボタンではなくあえてスライドスイッチが採用されている(後期型のType Pでは押しボタンになってしまったが…)。横の電源LEDは、通電中は緑、スリープ中は赤でゆっくり点滅する。こういう細かい表現にこだわっているのもSONYらしい。

ポインティングデバイスは、ThinkPadや、同じVAIOで言えばC1に採用されているスティックポインターである。2009年当時、私はこの手のポインティングデバイスを使ったことがなく、Type Pが初体験だった。

使用感で言えば、可もなく不可もなく。プログラミングやWeb閲覧をメインで使っていたので、ホームポジションに指を置いたままマウスを動かせることの便利さをこれで覚えた。クリックボタンも適度なクリック感があって心地いい。

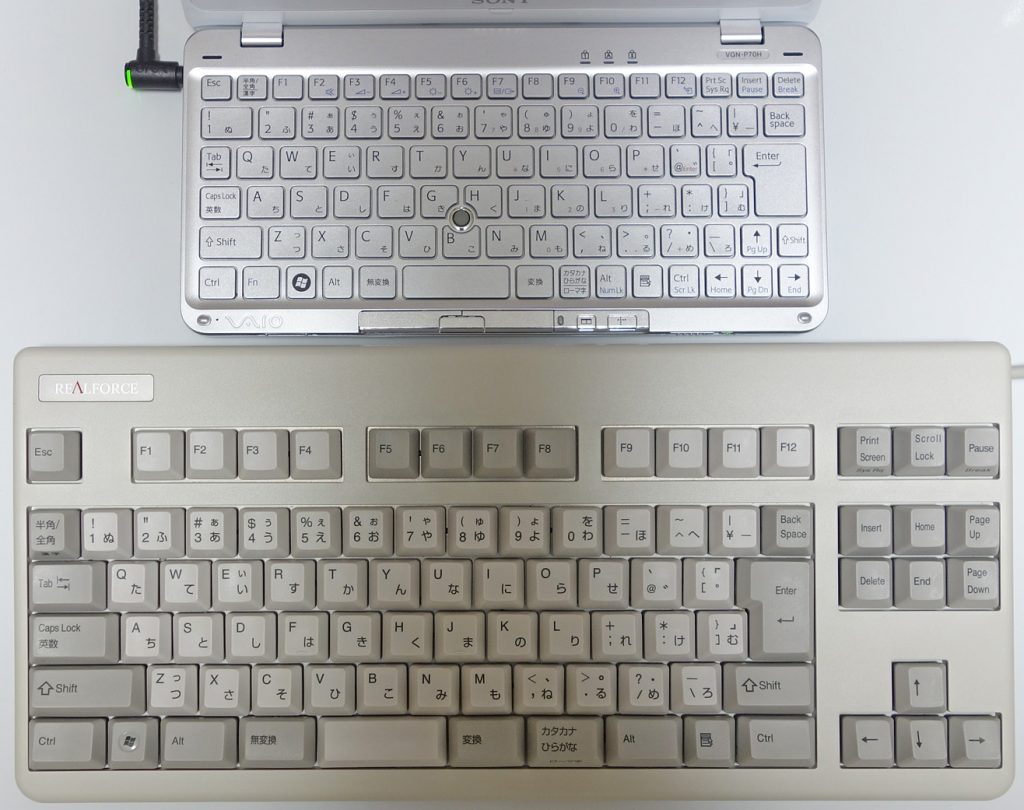

そして、何度も言うがキーボードである。Type Pはキーボードを基準に設計されたのではないかと思いたくなるほど、筐体にジャストフィットしたサイズ。一般的なデスクトップ向けのキーボードと比較するとこんな感じ。

唯一、半角/全角キーの位置が気になるところだが(Panasonic の Let’s Noteあたりもこの位置にあるので、コンパクトノートではたまに見る配置ではある)、それ以外は変則的な配置のない、プレーンな日本語キーボードだということがわかると思う。

打鍵感に関しては、キーピッチやストロークは相応に短いものの、薄さだけを追求した昨今のノートPCよりも打ちやすいのではないか。いろいろな意味で悪名高いAppleのバタフライキーボード(一度だけ使ったことがあるが、あれはキーボードを打っているという感覚ではなかった)と比べたら雲泥の差。

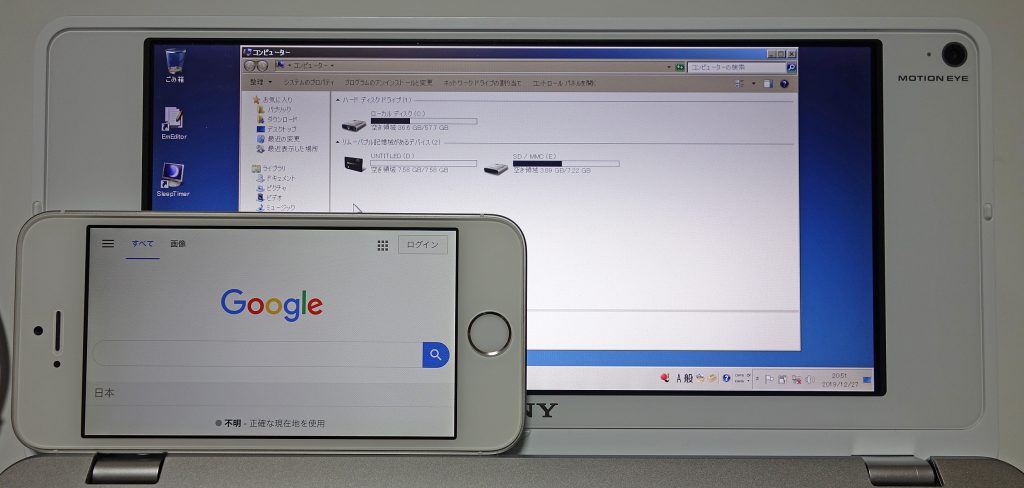

ディスプレイは、横長の筐体に合わせるように8インチの超ワイド液晶が使われている。スマートフォン(iPhone SE、5インチ)と比較するとこんな感じ。

解像度は1600×768という当時のこのサイズの液晶としては非常に高解像度なもの。

Windows VistaやWindows 7の標準DPI設定では文字が小さすぎ、相当視力に自信のある人以外は125%程度に文字サイズを拡大しなければ苦痛に感じるだろう。実際、画像は拡大状態で使っているもの。それでもiPhoneの文字と同等か、少し小さく感じる。

画面はタッチパネルではない。もちろん、今時のPCのように2in1でタブレットに変形するということもない。普通のノートPCの画面がただ小さくなっただけ。でも、そういう変なギミックのないプレーンな超小型PCというところが、むしろ良いわけで。

スペックについて

CPUは初代のIntel Atomが採用されていて、この機体はAtom Z520 1.33GHzを搭載している。

Atomは徹底的に省電力に振った設計で、TDPはわずか2W。Z520は、同時期に他のネットブックに採用されていたN2xxよりもさらに省電力なモデルである。

当然シングルコア。Hyper Threadingで2スレッド動作だが、IPCはPentium 4並みといわれているので、現在からみれば恐ろしく性能の低いCPUである。10年前はそうでもなかったが、今となっては単純なWebブラウズ程度でもかなりのストレスを感じる。

その他、例えば動画再生に関しては、H.264やVC-1(Windows Media Video 9)、MPEG-2に対する再生支援機能はあるので、全く使い物にならないというわけではない。試しに手持ちの動画で試してみたが、H.264の1280×720・30fpsなら、CPU使用率40%程度で再生可能だった。ただ、H.265など再生支援の利かない動画の場合、CPUは100%に張り付いた上、全く映像が動かない状態になってしまう。

処理性能で言えば、もはや文書作成や音楽再生くらいの用途にしか使えないといってもよい。

まだ救いなのは、メモリが2GB搭載されているということ。オンボードなので増設はできないが、当時の基準で言えば十分大容量だった。もちろん、テキストエディタで文字入力するくらいなら全く困らない。

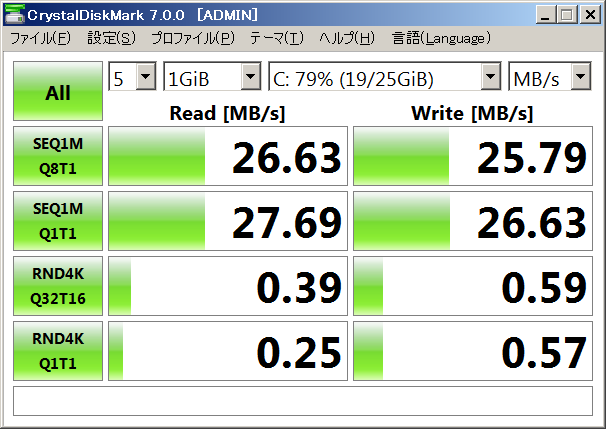

ストレージは1.8インチのHDDで、容量は60GB。東芝のMK6028GALが搭載されている。CPUに次いで、Type Pが遅いと言われる原因がこのHDDだろう。

このHDDをCrystalDiskMarkでベンチマークしてみた結果が以下の通り。HDDとはいえ、かなりの遅さ。

今ならサイズや耐衝撃の観点で間違いなくSSDやeMMCが採用されているだろうが、当時はこのクラスのPCでもまだHDDが使われていた。2.5インチのHDDとSDカードで比べてみると、だいたいサイズ感がわかると思う。

もはやSDカードのほうがHDDよりも大容量になってしまったところが感慨深い。

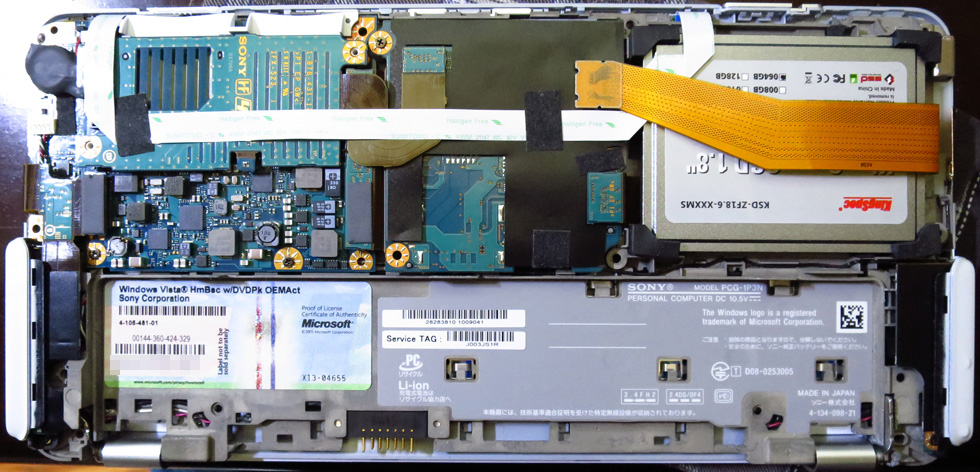

ちなみに、こうして取り外した状態の写真を撮っていることから分かるように、ストレージはSSDに換装している。

このサイズで、しかもZIFコネクタのSSDとなると選択肢はほとんどない。mSATAのSSDを変換して使うという手もあるようだが、あえてネイティブなものを用意した。KingSpecという中国メーカーのもので耐久性は未知数。所詮Ulta ATA/100なので100MB/sが上限とはいえ、体感速度はかなり向上する。

ソフトウェアについて

プリインストールされているOSは、Windows Vista Home Basic SP1。特にHDDモデルでこのOSはかなり荷が重い。

中には最新のWindows 10をインストールする強者もいるようだが、まともにWeb閲覧もできない程度の性能であればインターネットに接続する必然性は薄く、オフライン使用と割り切って古いOSを使うのが現実的だと思う。

本当ならWindows XPにダウングレードしたいところだが、2019年現在、XP向けのドライバやユーティリティの入手は困難。SONYが公開しているXP向けドライバダウンロードページは存在するものの、当該機種以外ではダウンロードできない上、ページがTLS1.2で暗号化されてしまっているので、Vistaからはそもそもアクセスができないからである。

かといってVistaのまま使うのも芸がいないので、あと1か月でサポートが終わるWindows 7をインストールすることにした。

Windows 7に関しては、まだアップグレードユーティリティが入手できる。SONYがいつまで公開を続けてくれるか分からないので、アップグレードするなら今のうちだと思う。

上記ページの説明通りに作業を実行すれば、比較的容易にアップグレード可能だった。もっとも、スペックの低さが影響して非常に時間はかかる。途中の処理中で出かけたり、睡眠をとったりして放置した時間を入れれば、最後にWindows Updateが完了するまでに二日以上かかっただろう。SSDに換装した状態でこれなので、HDDのままではとてつもない時間がかかるだろう。

一旦インストール作業が終わってしまえば、OSそのものの動作はまずまず快適。

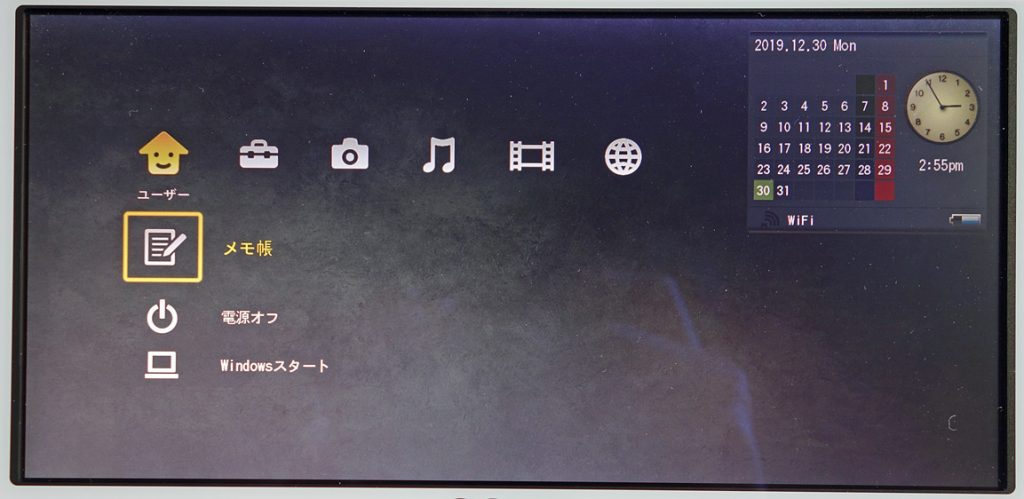

それから、Type PにはWindowsを起動しなくてもWebブラウズなどが行える「インスタントモード」という機能が備わっていて、電源が切れた状態でクリックボタン横のXMBボタンを押すことで起動できる。単に軽量な別のOS(Linuxベース)が起動して簡単な作業ができるというだけなのだが、実際に使ってみるとこれがそこはかとなくチープなもので、10年前も現在も全く利用したことがない。

一応、無線LANに接続することもできブラウザも起動するが、Windows上のそれと同様に今となっては実用的とは言えない。

インスタントモードにできてWindowsにできないことはないのだから、やっぱりこの機能の必要性には疑問符が付く。

最後に

カジュアルなコンテンツの消費ならタブレットやスマートフォンのほうが快適にできるし、事務作業的な用途なら12インチくらいの2in1ノートPCのほうがよっぽど使いやすいだろう。Type PのようなコンセプトのPCに、実用的な道具としての需要はもうほとんどないのかもしれない。

こんな完成度の高い小型PCは二度と出てくることはないのだろうなと思うと、今後もコレクションとして大切にとっておきたいものである。

コメント