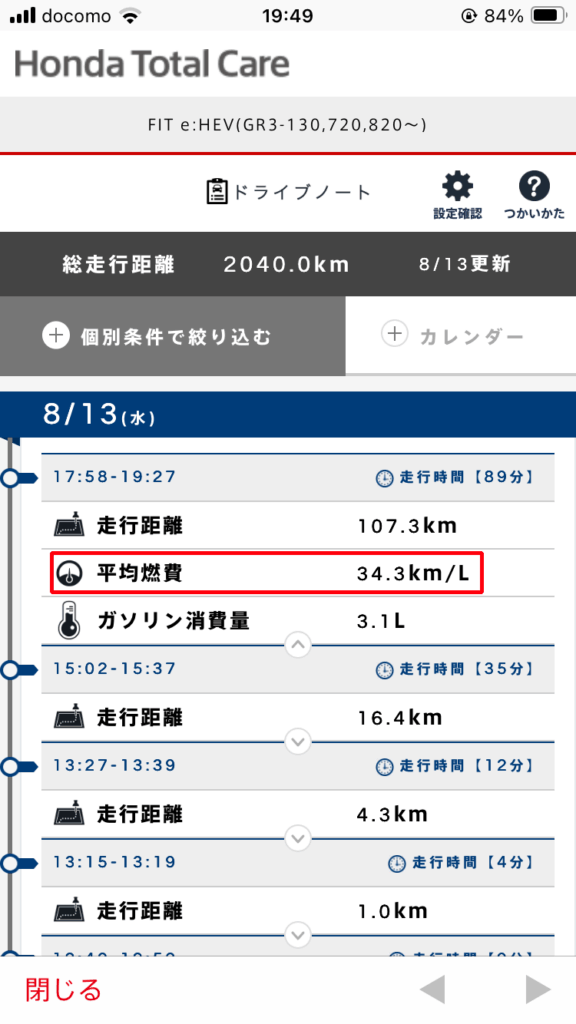

お盆休み、高速に乗って少しばかり長距離を走った際の実績から、ホンダ e:HEVの高速走行燃費がどの程度のものか確認できた。

往路では途中SAに寄っているので2つに分かれてしまっているが、どちらも高速道路区間が約100km、下道が7km程度。高速道路区間はACCで85km/h設定とし、アクセル操作はほぼ車任せだった。

往路ではほとんどの区間でオートエアコン作動。復路はA/C OFF状態と条件が異なるが、どちらも30km/lを超える数値。特に復路は 34.3km/lと良好な数値を出してくれた。

この車で長時間高速走行するのは今回が初。e:HEVはフィットの場合70km/hを超えるとエンジンとタイヤが直結クラッチでつながる動作があるので、実際どのように動くのかも観察してみた。

当初、70km/h以上で定速走行している間はずっとエンジンで駆動するものと想像していたのだがそんな単純な話ではなく、もっと緻密な制御がされていることがわかる。

直結クラッチがつながっている間も平坦路でエンジンパワーに余裕がある場合は同時にバッテリーを充電する動作となる。6目盛りまで充電が完了するとEVモードに移行し、4目盛りに落ちるまでEVモードで走行する。するとまたエンジンが始動し、直結クラッチをつなげたままバッテリーを充電し…というのを繰り返す動きだった。

登り坂の勾配などで負荷がある程度になるとバッテリー充電が中断され、エンジンはタイヤの駆動に専念するようになる。

メーターのパワーフロー表示を信じるなら、ここからさらに勾配や負荷がきつくなるとエンジン直結状態でモーターからのアシストが入るようだ。つまり一定の条件でパラレルハイブリッド的な動きをしているように見えるのだが、ホンダはこの動作について明確に公表していない気がする。

例えば、以下の資料ではモーター走行とエンジン走行は完全に分かれていると説明がされており、エンジン直結状態でモーターからのアシストが入るという動作は記載されていない。そのため、正確なところはわからない。

そしてもっと負荷がきつくなると、スロットルを開けてエンジン駆動を続けるよりモーター駆動の方が効率的と判断、エンジン直結が解除され完全にモーター駆動に移るという動きになるようだ。

ちなみに、前に乗っていたN-ONE RS 6MTはほぼ同一の条件での燃費が 30.4km/lだった。軽ターボ+MTの燃費効率の良さを1.5Lのハイブリッドが上回られるのか、興味津々だったのだが、結果は僅差でハイブリッドに軍配が上がった形。この辺りはさすがハイブリッドと思える一方で、N-ONE(MT車)の優秀さも再認識した。カタログ燃費で大きく劣るにもかかわらず実燃費ではハイブリッドと大きな遜色がないのだから。

コメント